利用用途

世界中に6,500万ユーザーを持つカレンダーシェアアプリ「TimeTree」のサービス品質向上とより良いユーザー体験実現のために、エンジニア組織全員がNew Relicのフル機能を利用可能に

New Relicの導入目的と成果

- ユーザー制限のないCompute Capacity Unit(CCU)ライセンスのメリットを高く評価

- エンジニア組織の全員がNew Relicのフル機能を利用できる環境を整備

- 新機能や改修がレスポンスに影響を及ぼさないか日次のリリースの前後に確認可能に

- 顕在化していない不具合を特定し予防的に対処、解決までを最大2週間短縮

- オブザーバビリティを活用する文化が浸透しエンジニア組織全体のパフォーマンスが向上

- 運用の効率化がエンジニア組織に余力を生み出し、新しいビジネスチャレンジを可能に

利用製品

- New Relic APM

- New Relic Synthetics

- New Relic Infrastructure

- New Relic Dashboard

あの人と共に生きる未来へ誘おう――カレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、予定の作成、共有、コミュニケーションという機能性を、多くの人が抱いている「誰かを誘いたい」「誘われて嬉しい」という体験に結びつけ、世界中で大きな支持を獲得している。TimeTreeのユーザー数は6,500万に達し、サービス開始から10余年で作成された予定は120億件(2025年5月時点)を超えた。技術本部 SREチーム マネージャーでありインフラ領域のテックリードを務める金井栄喜氏は次のように話す。

「冷蔵庫に貼ったカレンダーに家族全員が予定を書き込んだり、それを確認するようなシーンを想像してみてください。『誰かと共有すること』を前提にしたカレンダーアプリであることが、TimeTreeならではの特別なユーザー体験を生み出しています。個人の予定管理を起点にしている他のカレンダーアプリとは、思想もアプローチも違うのです」

TimeTreeでは、家族や友人、職場などで使う「共有カレンダー」、オープンにイベントやスケジュール情報を発信できる「公開カレンダー」の2軸でグローバルにサービスを展開。ユーザーの拡大とともに右肩上がりでトランザクションとデータ量が増え続けている。

「2025年初頭、次の10年のビジネス成長を支えるために、Google Cloud上に新しいサービス基盤を構築しました。Cloud Runによるサーバーレスのコンテナ実行環境を整備し、優れたスケーラビリティを備えたSpannerにメインデータベースを移行したことが大きなチャレンジでした」(金井氏)

技術本部 SREチーム マネージャー 金井栄喜氏

TimeTreeではこれに先立って2022年にNew Relicを導入し、SREチームを中心にオブザーバビリティの活用を推進。データベースのパフォーマンスチューニングを最適化してコンテナ数の削減に寄与するなど、大きな効果をあげてきた。そして現在は、新しい利用モデル「Compute Capacity Unit(CCU)ライセンス」を採用し、エンジニア組織の全員がNew Relicのフル機能を利用できる環境を整えている。

ユーザー数に制限のない「CCUライセンス」を採用

New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。

TimeTreeでは、ユーザー数と取り込んだ観測データ量でコストが決まる「ユーザーライセンス」でNew Relicを利用してきたが、2024年10月に「CCUライセンス」に切り替えた。金井氏は、「エンジニア全員にオブザーバビリティを体験してもらうことが最初の狙いだった」と話し次のように続けた。

「SREチームは6名体制ですが、全社では40名以上のエンジニアがTimeTreeの開発・運用に携わっています。ユーザーライセンスでは、New Relicを利用できる人数が限られてしまうことにジレンマを感じていました。『CCUライセンス』を採用したことで全員がNew Relicのフル機能を使えるようになり、TimeTreeのプロダクトとしての品質やユーザー体験の向上に取り組むことが可能になりました」

New Relicの「CCUライセンス」は、ページのロード、クエリの実行、アラート、APIコールの呼び出しなど、New Relicで処理した各アクションを正常に完了させるために消費するコンピューティング容量(Compute Capacity Unit)に対して課金され、ユーザー数に制限はない。New Relicの顧客企業は、ユーザーライセンス方式か、新たなCCUライセンス方式のいずれか、自社に最適な体系を選択することができる。SREとそれ以外のエンジニアでNew Relicの利用頻度に大きな差があるTimeTreeでは、ユーザーライセンスよりもCCUライセンスに優位性があった。

SREチーム主導で「APM定点観測会」を実施

CCUライセンスの採用により、New Relicが「全社共通で使えるツール」になったことで新しい取り組みが始まっている。「APM定点観測会」と呼ばれる週次ミーティングはそのひとつだ。技術本部 SREチーム エンジニアの小笹彰太氏は次のように話す。

「TimeTreeでは、バックエンドアプリケーションをほぼ毎日リリースしており、その目的は機能アップデート、APIの仕様変更、性能改善のための改修など様々です。リリース後の不具合や性能影響などの問題をNew Relicでいち早く検知して解決することは、SREチームの重要な役割となっています。『APM定点観測会』では、バックエンドエンジニアとNew Relicが示す様々な情報を共有しながら継続的な改善に取り組んでいます」

技術本部 SREチーム エンジニア 小笹彰太氏

小笹氏は「このミーティングを通じて、オブザーバビリティの有用性や重要性がエンジニア組織全体に浸透していくのを実感している」という。さらに、APM定点観測会では、顕在化していない不具合についても検討され、予防保守的な取り組みも進められている。実際に、潜在的な問題の原因特定、解決までを最大2週間短縮できた例もあるという。こうした成果の積み重ねが、エンジニア組織の新しいチャレンジを支えている。

「また、従来はバックエンドエンジニアの要請を受けたSREが中心となって問題解決を進めてきましたが、現在はNew Relicが示す観測データを彼らと同時に見ながら不具合の原因を探っていくことができます。これが、マンツーマンでの勉強会のような役割も果たしています。アプリケーション開発段階からのNew Relic活用も進んでおり、本番リリース前にパフォーマンスを評価して事前に不具合を解消するような手順も定着化してきました」と公開カレンダーチームのSREを担当する上村一真氏は続けた。

技術本部 SREチーム エンジニア 上村一真氏

「運用段階では、レスポンスの急速な悪化など緊急度の高い問題が検知されるとSlackにアラートが通知されます。SREチームは即座にNew Relicのダッシュボードを確認し、APMやErrors inboxを使って原因を探っていきます。必要に応じてバックエンドやフロントエンドのエンジニアとNew Relicの観測データを共有し、協力して問題解決に取り組むことも可能になったことがやはり大きいですね」(小笹氏)

最近では、SREチームが気づく前にバックエンドエンジニアが初動を起こすようなケースも珍しくなくなったという。

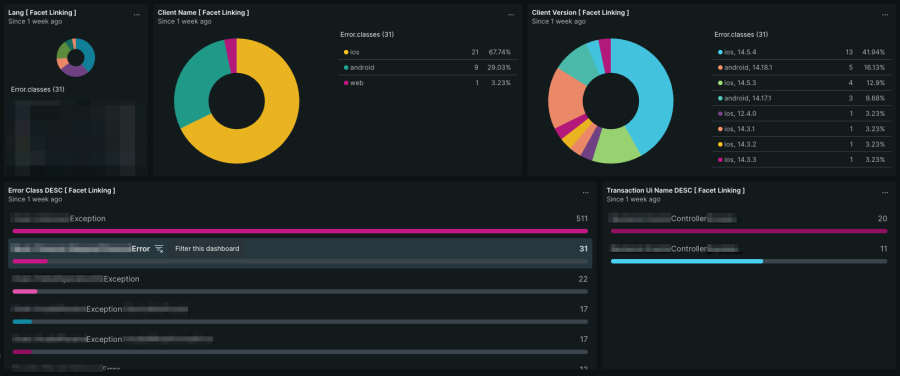

「たとえば、New Relicでカスタム属性を作成し、バックエンドサーバーへのリクエストが、どのクライアント(iOS/Android/Web)の、どのアプリバージョンからリクエストされているかひと目でわかるよう工夫しています。このダッシュボードで開発チームと情報を共有することで、問題解決が大幅に迅速化されました」(小笹氏)

サーバーリクエストのカスタム属性を作成・社内共有し、問題解決を迅速化するNew Relicのダッシュボード

SREチームによる様々な活動を通じて、TimeTreeのエンジニア組織全体にNew Relicを活用する習慣とオブザーバビリティの有用性への理解が着実に浸透しつつある。

「オブザーバビリティの民主化」がもたらすもの

New Relicとオブザーバビリティがもたらしたのは、SREチームのモニタリング力の強化だけではない。「エンジニア組織全体のパフォーマンスが上がった」というのが、金井氏、小笹氏、上村氏の3名共通の見解だ。

「目の前の問題の早期解決と、潜在的な問題の予防保守が可能になったことで、アプリケーション開発チームは機能開発や改善に注力することができ、生産性の向上に結びついています。また、新機能や改修がレスポンスに影響を及ぼさないか、リリースの前後に確認できることも開発チームにとっては大きな安心材料です」と小笹氏は手応えを示す。

金井氏は、「エンジニア組織全体でNew Relicの活用が定着化していくにつれ、システムの健全性が継続的に改善され、TimeTreeのサービス品質とお客様体験は着実に向上してきました。私の立場では、新機能リリースに伴う問題の多くを未然に防止できるようになったことが、非常に重要な成果だと考えています。これがお客様への価値提供サイクルの短縮化に結びつくからです」と続けた。

2025年5月に開催された「New Relic Now Live: Tokyo」では、「インテリジェントオブザーバビリティ」を見据えたNew Relicの最新の取り組みが紹介された。

イベントに参加した上村氏は、「AIによるモニタリングやパフォーマンスチューニングの可能性には大きな期待があります。New RelicのAI機能が週次の観測データを整理して問題点を指摘し、解決策の検討をアシストしてくれるようになれば、TimeTreeのサービス品質の改善活動はさらに加速していくものと考えています」と話す。

金井氏は、「New Relicによる運用の効率化がエンジニア組織に余力を生み出し、新しいビジネスチャレンジを支えていることは間違いない」と話しつつ次のように結んだ。

「2022年に、既存のオブザーバビリティツールからNew Relicへ乗り換えた経緯があります。決め手になったのは、New Relic日本法人の確かな技術支援でした。オンボーディング、定点観測に関するアドバイス、勉強会の開催など、私たちのビジネスを理解した上で適切にサポートしてもらえたことに大変感謝しています。TimeTreeのさらなるビジネス成長と、より良いお客様体験の実現に向けて、これからも継続的な支援を期待しています」