利用用途

トヨタグループが提供するクルマのサブスクリプションサービス「KINTO ONE」の顧客体験を向上させ、内製による開発アジリティを高めるために、Webフロント/バックエンド、これと連携する多様な業務システムにNew Relicを適用

New Relicの導入目的と成果

- 「KINTO ONE」のサービスを支えるシステム全体に横断的・包括的なオブザーバビリティを実現

- 「リリースファースト戦略」に沿った内製による開発アジリティ向上に貢献

- ページ表示速度のボトルネック処理を17分の1以下に高速化するなど、ユーザー体験の向上を追求

- 「Session Replay」によりエラー発生前後の画面操作やAPI呼び出しなどを記録・再現、ユーザー体験を正確に把握することで確実な改善が可能に

- 新車から中古車まで、ライフサイクルが長く膨大な車両管理/契約管理データをビジネスダッシュボードに集約、事業部門の業務量を可視化し中長期の業務計画に活用

- 「AIファースト戦略」に基づき独自のAIエージェント「New Relic Analyzer」を自社開発し、New Relic観測データの要約、異常や傾向のレポート、リスクの早期検出や分類などをSlackに連携

利用製品

- New Relic APM

- New Relic Browser/Session Replay

- New Relic Infrastructure

- New Relic Dashboard

- Errors Inbox

- Change Tracking

- Programmability

モビリティプラットフォーマーのトップランナーとして 一人ひとりの「移動」に「感動」を――KINTOテクノロジーズは、トヨタグループにおける戦略的な「内製開発会社」として2021年4月に設立された。以来、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO ONE」「KINTO Unlimited」「KINTO ONE中古車」、クルマ購入後のアップグレードサービス「KINTO FACTORY」など、革新的なモビリティサービスを支えるプロダクトを次々と世に送り出している。同社 Platform Group アシスタントマネージャの島村純平氏は次のように話す。

「会社設立から5年目となり、私たちの仕事領域はKINTO関連サービスにとどまらず、Woven CityやTOYOTA Walletなどトヨタグループのシステム開発支援へと大きな広がりを見せてきました。私たちは最先端のテックカンパニーであり続けるために、内製開発を基盤とする技術力の強化に力を注いでいます。本年度のチャレンジは、プロダクトの最短リリースを目指す『リリースファースト』、そしてすべてのプロダクトにAIを組み込む『AIファースト』です」

KINTOテクノロジーズでは、内製開発にこだわって「開発アジリティ」を高める取り組みを推進してきた。ビジネスの計画や目標をいかに早く具現化するか、いかに早くサービスとプロダクトをリリースするかは、KINTOテクノロジーズのKPI(重要業績評価指標)となっている。

「KINTOとその関連サービスは本格的な成長期に突入しました。新車のサブスク『KINTO ONE』のお客様との3年契約が終了し、返却車両による『KINTO ONE中古車』のビジネスが立ち上がったことが大きな要因です。今後、3年・5年・7年の契約期間がそれぞれ終了するタイミングで、ビジネス規模が急拡大することが予想されています」(島村氏)

Platform Group アシスタントマネージャ シニアクラウドエンジニア 島村純平氏

クルマのサブスク「KINTO ONE」では、車両本体に加え、税金、自動車保険、車検・メンテナンスなど、クルマに乗り続けるために必要な費用がまとめて月額定額化される。そのシンプルな利用体験が幅広いユーザーからの支持を獲得し、2025年6月には契約数が14万件を突破した。Cloud Infrastructure Groupの島川寿希也氏は次のように話す。

「クルマという商品のライフサイクルの長さが、KINTOと一般的なECビジネスの大きな違いを生み出しています。KINTO ONEでは、『新車』のサブスク契約を起点に、お客様との関係性が3年・5年・7年という長期にわたり継続します。契約終了後はそのクルマが『中古車』として新しい商材となり、次のお客様とのお付き合いが始まります。KINTO ONEを支えるシステムは、車両のライフサイクルとお客様のライフタイム全体を通して様々な情報を適切に管理していく必要があるのです」

KINTOテクノロジーズでは、KINTOと関連サービスを中心にオブザーバビリティプラットフォームNew Relicを導入している。その目的は、KINTOプロダクトにおける「開発アジリティ」の向上と、トヨタグループが提供するサービスならではの優れた「顧客体験」の実現である。

Webフロントからバックエンドまで全体を可視化

New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。

KINTO ONEでは、Webサイト/専用アプリや販売店経由での見積・申し込みを起点に、バックエンドの顧客管理、与信・決済、契約管理、車両管理など様々な業務システムが連携してサービスが提供されている。New Relicはこれらのシステム全体を可視化し、プロセス全体を見通した観測データの収集と分析を可能にしている。

「KINTOテクノロジーズには『プロダクト開発のアジリティ』を最重視する文化が根づいています。ライバルに負けない事業展開を推進していく上ではスピード感が最も重要であり、そのために内製開発にこだわって、アプリ、フロントからバックエンドの業務システムまで多様なプロダクトを開発・運用してきました。New Relic導入の背景には、プロダクトチームごとにバラバラだった監視や障害対応の手順を標準化して、全社で問題解決をスピード化したいという思いがありました」(島川氏)

これまでもOSS製品を組み合わせたオブザーバビリティ環境を利用できたが、メトリクス、トレース、ログを個別のツールで確認する必要があり、原因の調査と特定に時間を要するなど、アプリケーション開発エンジニアにとって必ずしも使いやすい環境ではなかったという。

「プロダクト開発のアジリティを高める上では、開発の手戻りを最小化すること、問題発生時の原因特定と解決を迅速化すること、エラーとして検知できない問題を顕在化させず潰すこと、これらすべてが重要です。必要な機能がシームレスに統合され、アプリケーション開発エンジニアにとって扱いやすく、開発品質とリリース頻度を高められるオブザーバビリティ環境としてNew Relicを採用しました」と島川氏は話す。

Cloud Infrastructure Group インフラストラクチャアーキテクト 島川寿希也氏

採用に際しては、観測対象のシステム数に制限のないNew Relicの「ユーザーライセンス」、New Relic日本法人によるテクニカルサポート、New Relicコミュニティの成熟度も高く評価された。

ユーザー体験の把握を起点にスロークエリを解決

KINTOテクノロジーズでは、KINTO ONEとその関連サービスを中心にNew Relicの活用を進め、「開発アジリティ」と「顧客体験」を着実に向上させている。

「いち早くNew Relicを適用した『KINTO ONE中古車』では、それまでできていなかったフロントエンドでの高度なエラー検知、複数システムのログの統合、ログとメトリクスを突合せた分析が可能になりました。中でも、APMとBrowserでユーザー体験を定量的に把握し、スロークエリの発生場所を特定してボトルネックを解消。最終的にフロントエンドの表示速度を大幅に改善させたのは、New Relicがなければ達成できなかった成果です」と島川氏は話す。

この例では、平均17秒を要していた特定のSQLクエリがミリ秒単位にまで短縮されたという。さらに、New Relicはリリース頻度を高める上でも重要な役割を果たしている。

「KINTO ONEとその関連サービスでは、ほぼ毎日リリースを行っています。開発チームは、リリース前にパフォーマンスボトルネックを把握することで手戻りを削減し、リリース後の不具合は変更箇所を追跡して解決を迅速化するなど、New Relicによって開発アジリティは確実に向上しました。KINTOでは異なる開発チームが担当する複数のバックエンドシステムが連携しますが、New Relicがシステムとプロセス全体を可視化してくれるので、不具合発生時に開発チーム間での情報共有と連携が容易になったことも重要です」と島川氏は手応えを示す。

Session Replayで顧客の画面操作を記録・再現

New Relicの活用を推進するSREチームリーダーの長内則倫氏は、「エンドユーザーの体験が可視化されるようになって、開発チームがNew Relicのダッシュボードを日次で確認する習慣が定着化してきた」と話しつつ次のように続けた。

「KINTO ONEのメインシステムでは、ユーザー体験に悪影響を与える『アプリケーションのエラーログとして検知できない不具合』にも気づけるようになりました。これまで手つかずだった『潜在的な不具合』が、エラーとして顕在化する前に対処可能になったことは大きな進化です。また、New Relicではひとつのリクエストでシステム横断的にログやトレースを取得できることも非常に有益です」

DBRE Group SREチームリーダー 長内則倫氏

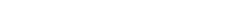

さらに、長内氏らSREチームでは、ユーザー体験を損なう不具合の原因調査にNew Relicの「Session Replay」を活用している。

「Session Replayでは、エラーが発生する前後のお客様の画面操作や、API呼び出しなどを詳細に記録・再現できます。エラーが含まれるセッションの『録画』を確認することで、お客様が操作の目的を達成できたのか、画面を閉じて離脱してしまったのかをリアルに把握できる優れものです。これにより、私たちはより正確に問題の発生原因を突き止めて改善に結びつけることが可能になりました。一人ひとりのお客様とのエンゲージメントを大切にしているKINTOにとって、今後も欠かせない機能のひとつだと思います」

KINTOテクノロジーズが活用しているSession Replayの画面

クルマのライフサイクルは長い。KINTO ONEでは、契約期間の3年・5年・7年にとどまらず、その後も長期にわたりデータを保持していく必要がある。これに関連するNew Relic活用のひとつに「ビジネスダッシュボード」がある。島川氏は次のように説明する。

「一例ですが、車両管理や契約管理などに関連するシステムログをNew Relicのダッシュボードに集約して、それぞれの業務量を可視化しています。KINTOでは、契約の開始から終了まで長期にわたり、顧客情報、契約情報、車両情報などの新規立ち上げや変更・更新に伴う膨大な業務が発生します。事業部門は、New Relicのダッシュボードに集約された情報を活用し、中長期での業務計画や人員計画、業務改善などに役立てています」

AIエージェントが観測データをサマライズ

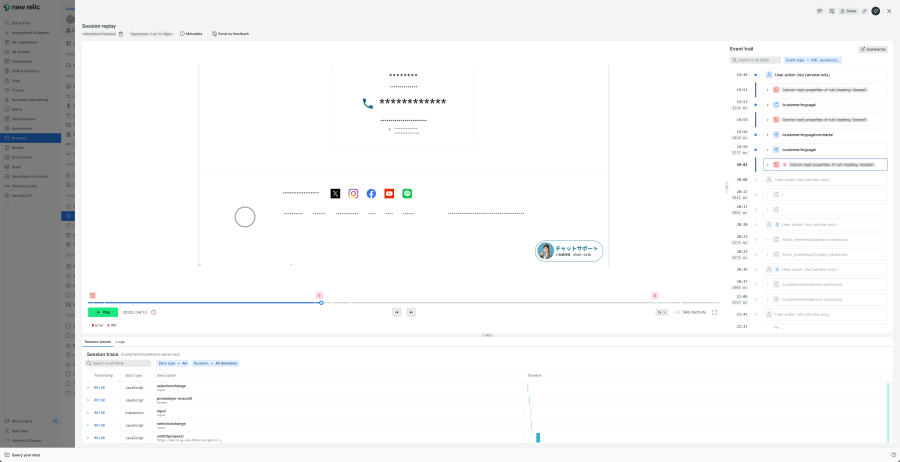

New Relicの活用をアプリケーション開発チームに定着化させる取り組みの一環として、SREグループは「New Relic Analyzer」と呼ぶAIエージェントを独自に開発した。長内氏は次のように説明する。

「開発エンジニアが、自分たちの業務の中で自然にNew Relic活用に入り込める仕組みを整えたいと考えていました。私たちが開発した『New Relic Analyzer』では、サービスに何らかの不具合が発生したとき、アラート情報に含まれるIDをSlackにポストするだけで、AIエージェントが対象となるトレース情報とログ情報を取得・分析して何が起こったかを要約して教えてくれます」

New Relic Analyzerによってアラート情報に関する分析を要約表示したSlack画面

Amazon Bedrock上のAIエージェントが、New RelicのAPI「NerdGraph」経由でログ/トレース情報を取得し、サマリーの作成、異常や傾向のレポート、リスクの早期検出や分類などをSlackに返信する仕組みだ。先進的なSupervisor型マルチエージェントシステムを「オブザーバビリティの民主化」に活用した好例と言えるだろう。SREエンジニアの笠井啓太氏は次のように話す。

「開発エンジニアの調査スキルに依存せず、不具合の原因を素早く正しく把握できることがNew Relic Analyzer の最大のメリットです。障害対応の初動が迅速化され、システムの安定稼働とサービス品質の維持・向上に結びつきます。New Relicを活用するエンジニアの裾野を拡大し、開発チームへのオブザーバビリティの定着化にも貢献してくれることを期待しています」

DBRE Group SREエンジニア 笠井啓太氏

島川氏は、「オブザーバビリティとAIエージェントの相性はとても良い」と話しつつ次のように結んだ。

「様々なエージェンティックAI環境をサポートするNew Relicであれば、AIエージェントを介して自然言語で不具合の原因特定を実行したり、解決策をアドバイスしてくれるような世界はもう目の前でしょう。そうした意味では、『開発アジリティの向上』という目標に対して『リリースファースト』と『AIファースト』は表裏一体となる戦略です。New Relic日本法人には、KINTOの更なるビジネス成長に向けて、これからも強力なサポートを期待しています」