利用用途

24時間365日の無停止運用が強く求められる銀行の基幹システムの状態を可視化し、その可用性を最大限に高めるべくNew Relicを活用

New Relicの導入目的と成果

- “絶対に止められない”基幹システムが大規模化する中、従来の監視方法だけでは限界を感じた

- システムの閾値監視をアプリケーションのパフォーマンスの傾向監視へと進化させ、「システムの状態把握の民主化」のためのオブザーバビリティツールとしてNew Relicを導入

- オンプレミスシステムかつ高いセキュリティ要件もNew Relicはクリア

- 基幹システム全体の状況がリアルタイムに可視化され、問題の原因を究明するスピードが大幅に向上

- 開発、基盤、運用の各部門の連携が強化され、新規リリース前後のアプリケーションのパフォーマンスの傾向比較を部署横断で共有。問題発生時の対応が迅速化

- 障害へのプロアクティブな対応を実現するための土台としてNew Relicを整備

利用製品

- New Relic APM

- New Relic Infrastructure

- New Relic Logs

- New Relic Dashboard

楽天銀行の成長を支える信頼性の高いシステム運用

楽天銀行は、前身であるイーバンク銀行が2001年に開業して以来、成長と発展を続け、2023年4月には東京証券取引所プライム市場への新規上場を果たした。特に近年では、ライフスタイルのデジタルシフトや、ECをはじめとするトラベル、モバイル、フィンテックまで、世界19億超(2024年度時点)のサービス利用者を有する巨大な「楽天経済圏」との連携を背景に、口座数をハイペースで拡大させている。その口座数は2025年5月末時点で2019年末(※1)の約2倍に当たる1,700万口座を超え、預金残高は11兆円を突破している。

※1 2019年10月末時点で800万口座

楽天銀行の常務執行役員 システム本部担当役員 システム本部長の早川 一氏は「当行の口座数と預金残高は、お客さまからのご支持により順調に拡大を続けており、デジタルバンクとして国内でも有数の規模に成長いたしました。安心・安全で便利な銀行サービスはもちろんのこと、楽天ポイントの付与、楽天カードや楽天証券との連携による優遇金利のご提供など、楽天経済圏と連携した魅力的なサービスの拡充も成長を後押ししています。今後も、より多くのお客さまに信頼され、ご満足いただける質の高いサービスを提供し、事業の着実な発展を目指してまいります」と説明する。

常務執行役員 システム本部担当役員 システム本部長 早川 一氏

早川氏が率いるシステム本部は、楽天銀行の事業をITの側面から支えている。システム本部の方針について早川氏は「とにかくシステムを止めないこと。その一点に尽きます」と述べ、こう続ける。

「銀行のシステムは生活者の日々の経済活動や消費活動を支える社会インフラですから、長時間の停止は許されません。特に当行は、いつでも、どこからでも便利にご利用いただける銀行であり続けたいと願っています。ですので、預金、送金、などの機能を担う基幹システムやローン、カード決済などの決済まわりの重要システムは、それが計画的な停止であっても、サービス停止時間が長時間に及ぶようなことは許されません。24時間365日の無停止運用を原則としています」

基幹システムを無停止で稼働させ続けるのは容易ではない。その難度について、システム本部 システム運用部 部長の佐藤 雄樹氏はこう明かす。

「当行では、基幹システムをオンプレミス環境のもと内製で作り上げているため、すべての責任を当然ながら行内で負うことになります。そのため、サービスを止めないための体制として24時間365日の監視・運用を行っており、相応の技術力と知見を行内に備えてきました。しかしながら口座数の急増や継続的な新規サービスのリリースに伴う機能拡張によって基幹システムは急激に大規模化しています。これに伴い、万が一システムに問題が発生した際には、問題の原因を速やかに究明して対処し、安定稼働を維持する難度はかなり高くなっていました」

システム本部 システム運用部 部長 佐藤 雄樹氏

こうした課題を解決し、基幹システムの可用性をさらに高めるために楽天銀行が採用したのが、New Relicである。

止められない基幹システムをNew Relicで観測

New Relicは業界を代表するオブザーバビリティプラットフォームであり、国内では46%のトップシェアを獲得している。デジタルサービスにおけるあらゆる重要指標の「観測」を可能にし、アプリケーション、インフラ、ユーザー体験の観測を通して、障害やサービスレベルの低下、潜在的な問題・ボトルネックを可視化する。

楽天銀行では2022年にNew Relicを導入し、従来の基幹システムの観測を始動させた。また、従来の基幹システムの基盤を「Red Hat OpenShift」上に構成されるコンテナプラットフォームへと移行させ、新たな基幹システムとして運用を開始し、システム機能のコンテナ化を段階的に進めている。その観測にもNew Relicを活用している。

早川氏はNew Relicを採用した目的について「実現したかったのは、これまで見えていなかった『システムでいま何が起きているか』を可視化することです。この見える化を通じて、障害の早期検知や原因究明の迅速化、さらには障害へのプロアクティブな対応を実現したいと考えました」と語る。

続けて、佐藤氏は旧来の監視が内包していた問題と、New Relicに注目した理由について次のように指摘する。

「旧来の運用では、基盤のCPUやメモリの使用率などをベースにした閾値監視と記録(ログ)を元にした傾向監視が中心でした。この監視では、値が閾値に達して初めてアラートが発せられるため、障害の発生を未然に防止するには相当の苦労を強いられていました。その監視を、値の変化をリアルタイムにとらえる傾向監視へと変えることで、障害につながる事象を早期に発見できるようにしたいと考えました。また、システムの各機能の動きもリアルタイムに可視化して、システム本部内の技術者であれば、誰でも簡単に障害原因が突き止められるようにしたいとも考えました。そうした考えがNew Relicの採用につながったのです」

使い勝手の良さでNew Relicを選択 セキュリティ要件もクリア

オブザーバビリティを実現する製品はNew Relicだけではない。その中でNew Relicを選んだ理由について、システム本部 システム基盤部 企画チーム リーダーの河野 敏彦氏は「一番は、New Relicの使い勝手の良さです。ユーザーインタフェースがとても分かりやすく、これならシステム本部内の誰もが知りたい情報を簡単に得られるようになり、問題の原因を究明するのも速やかになると判断しました」と明かす。

システム本部 システム基盤部 企画チーム リーダー 河野 敏彦氏

一方、銀行が使用するシステムは厳格なセキュリティ要件を満たす必要があるが、New Relicはそのハードルも難なくクリアした。この点に関して、河野氏は以下のように説明する。

「システムの観測を通じて、New Relicのプラットフォームに送出されるのは個人情報を含まないメトリクスデータだけです。そのため、当行のポリシーにおいてもNew Relicの使用にセキュリティ上の問題はないとの結論に至りました。しかもNew Relicの場合、『システムのこの部分は観測しない』という選択が可能です。その辺りの柔軟性も、当行のセキュリティ要件を満たす上で大きなポイントとなりました」

加えて河野氏は、オンプレミス環境にオブザーバビリティを適用することの意義について次のように指摘する。

「New Relicのようなクラウド型のソリューションによってオンプレミスのシステムを観測することに、違和感を抱く人もいるかもしれません。しかし、オンプレミスの仕組みは長年使用されているシステムも多く、その中身やパフォーマンスがよく見えず、改修・改善の対象外にされることが少なくありません。そう考えると、実際にはクラウド上のサービスよりも、オンプレミスのシステムのほうが、New Relicなどによるオブザーバビリティを適用する効果が大きくなる可能性があります」

開発・基盤・運用が一体となりシステムの可用性を確保

新基幹システムに対するNew Relicによる観測結果は、システム本部における開発、基盤、運用の各部の担当者が共有しており、問題の発生時には協力して原因を調べ上げ、対処する体制が築かれている。また、その協力体制を強化すべく、佐藤氏が中心となり各部を跨いだ「オブザーバビリティワークグループ」も組織されている。

この組織の活動について、システム本部 システム開発部 プラットフォームエンジニアリングチームの蓮 雄一氏はこう説明する。

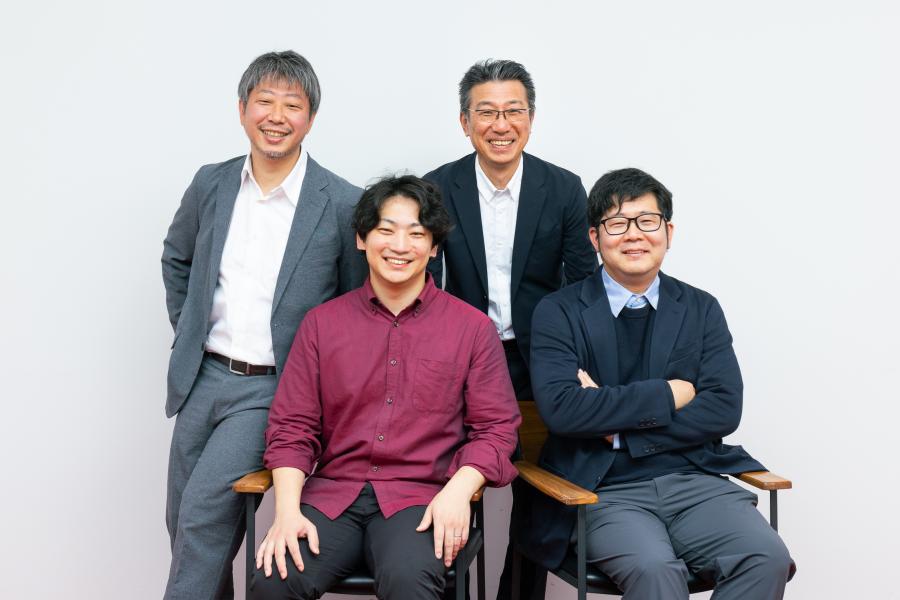

「当行では月一回の頻度でシステムの定期メンテナンスを行っており、オブザーバビリティワークグループでは、そのメンテナンスがシステム全体にどのような影響を及ぼしているかを、New Relicのダッシュボードを見ながらチェックしています。その結果として、システムレスポンスの低下など、何らかの問題が認められた場合には、システムをメンテナンス前の状態に戻し、障害を未然に回避するといった措置をとるようにしています。こうしたスタイルの運用が可能になったのもNew Relicを採用したおかげです」

システム本部 システム開発部 プラットフォームエンジニアリングチーム 蓮 雄一氏

河野氏が制作した運用改善ダッシュボード。アプリのリリース前後の状態比較を開発・基盤・運用各部門のメンバーで確認している。大画面のダッシュボードをオフィス内に設置することで、担当者だけでなく、部門長や上位の役職者もシステムの状態を常に確認できるようになった。

また、オフィスから離れていてもダッシュボードが確認できるようにNew Relicスマホアプリを活用し、遠隔地にいてもオフィスと同様の情報が得られるような運用をしている。

また、早川氏によれば、New Relicによって問題の原因を特定するスピードが劇的にアップしているという。

「当行の基幹システムでは毎月、膨大なトランザクションが発生する日があり、その日は複数人の技術者がシステムに張り付いて監視を行うのが通常でした。それが、New Relicの導入以降は、同製品の扱いに慣れた少数の技術者による監視で済むようになっています。また、New Relicの働きによって、システム全体のみならず『口座の開設』や『振込』『ログイン』など、サービスやシステムの機能1つ1つについて、その稼働状況がつぶさにとらえられるようになりました。そのため、何らかの問題が発生しても即座に原因を究明し、関係各部に対処を依頼できるようになりました。原因究明のスピードは従来に比べ、格段に速くなった感覚です」

さらに、河野氏はNew Relicが日々のパフォーマンス分析作業の高速化にも寄与していると話す。

「以前はログの収集から分析、報告まで多くの時間を要していた作業も、New Relicによって、システムの状況をリアルタイムかつ多角的に把握できるようになりました。これによりパフォーマンスの分析時間が大幅に削減され、高速化したのはもちろん、報告もNew Relicの画面を投影し説明する場面が多くなったことで、グラフなどの資料作成作業が簡略化されました」

障害発生前に対処する仕組みと体制の実現へ

楽天銀行では、基幹システムだけでなく、他のシステムへのNew Relic導入を進めているほか、テスト時のパフォーマンス計測やエラー箇所の特定などの開発のプロセスにもNew Relicによる観測を組み込む構えだ。これにより、コンテナを使った開発のスピードやシステムの機能的な拡張性を確保しながら、可用性を高いレベルで確保することが可能になる。

この点について蓮氏は「New Relicを使えば、新機能をリリースする前のプレ運用の段階で、その機能がシステムにどんな影響を与えるかが細かく点検できます。しかも、コンテナベースのシステムでは、監視すべきポイントが各所に分散しがちになるため、それらを一括して観測できるNew Relicを使う意義は大きいと見ています」と述べる。

さらに、早川氏はNew Relicの活用の今後について次のように展望している。

「システムの機能的な拡張が続く中で『システムを止めない』という最重要ミッションを遂行していく上では、やはり、何らかの障害が発生する前に対処できる仕組みと体制を実現するのが理想です。New Relicの導入により、そのための土台を構築することができました。今後は観測結果を活用しながら、障害予兆を精緻に行える仕組みづくりに力を注いでいきたいと考えています」