AIエージェントとは?生成AIとの違いや可観測性の重要性を解説

生成AIの進化にともない、企業システムや業務プロセスにおいて「AIエージェント」の活用が注目を集めています。

しかし、実際に活用を検討する際は、「開発や運用の現場でどのようなリスクや課題があるのだろうか」「安定稼働のためにどのような監視体制にすればいいのだろうか」といった疑問を持つ人も少なくありません。

この記事では、IT開発・運用におけるAI活用に関心のある人に向けて、AIエージェントと生成AIとの違いや注意点、可観測性の重要性などについてわかりやすく解説します。

AIエージェントとは、自律的に判断・行動するAI

AIエージェントとは、設定された目的を達成するために、自律的に判断・行動できるAIの総称です。

生成AIのように個別の作業ごとにプロンプトを入力する必要はなく、目標を設定するだけで、必要な情報収集からタスク実行まで一定の自律性をもって支援できるのが大きな特徴です。

また、AIエージェントは外部のデータソースやツールと連携することで、より高度な処理を実現できます。近年では、AIと外部ツール・データソースとの接続を効率化する仕組みとしてMCP(Model Context Protocol)のようなアーキテクチャが注目されています。

こうした仕組みを活用することで、複数のツールを組み合わせた複雑な処理を自律的に実行することも可能です。

ただし現時点では、人による確認やフィードバックが必要な場面もあり、完全な自動実行には制約があります。加えて、AIエージェントという言葉は、まだ明確に定義されておらず、企業や専門家によって定義が異なるケースも少なくありません。

ここでは、AIエージェントを「設定された目的を達成するために、情報収集・行動判断・実行までのプロセスを一貫して担う自律型AI」と定義して解説していきます。

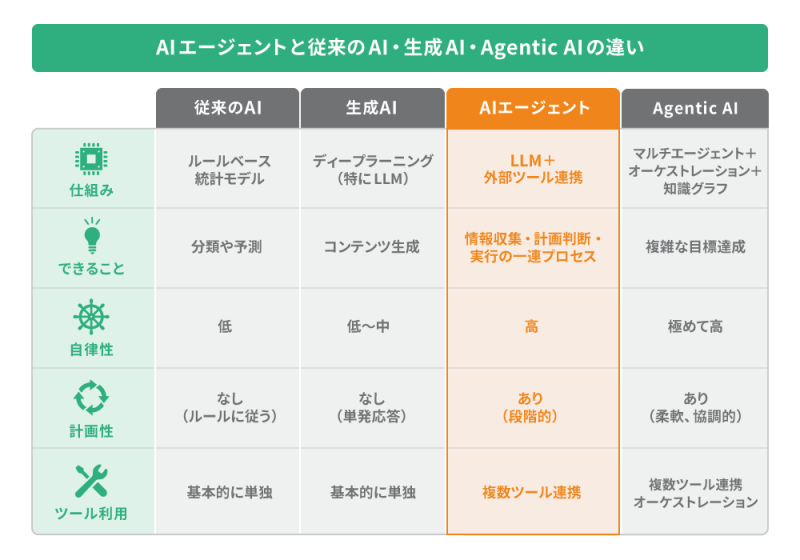

AIエージェントと従来のAI・生成AI・Agentic AIの違い

AIエージェントと従来のAI、生成AIとの違いは、自律的に目標を設定・実行し、環境に適応しながら行動できる点です。

主な違いは下記のとおりです。

従来のAIは、あらかじめ定められたルールやアルゴリズムにもとづいて分類や予測を行うことに特化しており、自律性は限定的です。

一方、生成AIは膨大な学習データをもとに文章や画像などのコンテンツを生成でき、プロンプトに応じて柔軟に応答するのが特徴です。ただし、基本的には「入力→応答」という対話単位で動作するため、複雑なタスクを自律的に計画・実行する能力には限界があります。

これに対してAIエージェントは、最終的な目標を設定すると、必要な情報収集・計画判断・タスク実行を一連の流れとして自律的に進められる点が大きな特徴です。複数のAIツールや外部APIと連携しながら、連続的なタスク実行、長期的な目標追求ができます。

しかし現時点では、人による確認や承認を組み合わせるケースも少なくありません。

また、近年注目されているAgentic AI(エージェンティックAI)は、AIエージェントを土台として、複数のエージェントの協調やオーケストレーションまで扱えるように拡張された概念です。

特に、複数のAIエージェントが連携・協調するマルチエージェントや、自律的なタスク分担を通じて、より複雑な課題への柔軟な対応が期待されています。

AIエージェントの仕組み

多くのAIエージェントは、情報の取得から行動実行までを「認識→判断→実行」の3ステップで構成しています。

<AIエージェントの主要な3ステップ>

- ステップ1. 認識

- ステップ2. 判断

- ステップ3. 実行

例えば「新たな製品を市場に提供する戦略を立てる」という目標を設定した場合、それぞれのステップで何が行われるのかを具体的に見ていきましょう。

ステップ1. 認識

最初のステップは、ユーザー指示や環境データ、ログなどの観測情報を取得・解釈し、状況や意図を認識します。 例えば、外部データベースやAPIから得た情報を組み合わせて、対象領域の現状パターンや傾向を捉えます。

ステップ2. 判断

収集・整理された情報をもとに分析・推論を行い、目標達成に向けた行動方針を立てるのがステップ2です。必要に応じてタスクを分解し、使用すべきツールや手段を選定します。

例えば、新製品の市場投入戦略であれば、ターゲット市場の選定や価格帯の設定、販売チャネルの最適化などを比較検討し、最も合理的な方針を導き出します。

ステップ3. 実行

判断結果にもとづいて、具体的な処理や行動を実行します。

例えば、レポート生成やシステム操作、マーケティング施策の企画などを自律的に実行する段階です。

また、実行結果をモニタリング・評価し、必要に応じてそのデータを再び認識ステップへフィードバックすることで、次回以降の判断・実行を継続的に最適化します。

AIエージェントを導入するメリット

AIエージェントは、自律的にタスクを実行し、学習・改善を重ねることで、業務のさまざまな側面に大きなメリットをもたらします。

ここでは代表的な3つのメリットを紹介します。

<AIエージェントを導入するメリット>

- 生産性の向上

- コストの削減

- 顧客体験の向上

生産性の向上

AIエージェントのメリットのひとつに、生産性の向上が挙げられます。

特に、ソフトウェア・システム開発の分野では、要件定義から設計、コーディング、テスト、デプロイといった各工程での活用が進んでおり、開発効率のさらなる向上が期待されています。

なお、現時点では、要件定義や設計などの上流工程においては、AIが人の判断を補完する協働の段階です。

また、SRE領域でも、障害検知から原因特定、対応手順の実行までを部分的にAIエージェントに任せる事例が増えており、エンジニアの作業時間短縮につながる可能性が高まっています。

さらに、定型業務だけでなく、複雑な意思決定プロセスでも活用の拡大が期待されており、全体の業務効率向上が見込まれます。

コストの削減

AIエージェントの活用によって、業務自動化による人的コストの削減が可能になります。さらに、システム全体の最適化や重複処理の排除にもつながります。

例えば、複数のデータソースやAPIとの連携をAIエージェントが一貫して管理することで、手作業での統合作業や再作成の手間を省き、負荷を軽減可能です。

また、過去の実行結果をもとに処理手順を見直し・最適化できるため、継続的にコスト構造の改善を図れます。

顧客体験の向上

顧客体験の向上もAIエージェントのメリットのひとつです。

AIエージェントは、ユーザーの行動やニーズに応じてリアルタイムに柔軟な対応を提供できます。例えばカスタマーサポートでは、問い合わせ内容をもとにFAQ検索や社内ドキュメント参照、チャット応答までを一連でこなすことで、応対時間を短縮しつつ精度の高い対応が可能になります。

さらに、ユーザーごとにパーソナライズされたサービス提案や、行動履歴にもとづいたナビゲーションも自動化できるため、顧客満足度の向上につながるでしょう。

加えて24時間365日稼働できることから、ユーザーの期待に即応する体制を構築することが可能です。

AIエージェントの活用分野

AIエージェントは、特定の目的に応じて自律的に行動できる特性を活かし、さまざまな業務領域で活用が進んでいます。

ここでは、代表的な活用分野と、それぞれで期待される機能の一例について解説します。

<AIエージェントの代表的な活用分野>

- ソフトウェア開発(AI駆動開発)

- IT運用・システム監視

- コールセンター業務の高度な自動化

- 調査、ドキュメント作成

ソフトウェア開発(AI駆動開発)

AIエージェントは、要件整理から設計、コード生成、テスト、ドキュメント作成に至るまで、ソフトウェア開発プロセス全体を支援できます。

例えば、Claude Codeのようなコードアシスタント型AIでは、自然言語で要件を入力するだけで、コーディングやテスト、デバッグの支援に加え、改善提案まで実施可能です。ただし、現時点では、出力されたコードの品質検証や最終的な実装判断は、人による確認が欠かせません。

このようなアプローチはAI駆動開発と呼ばれ、開発プロセス全体の効率化と品質向上を実現する手法として、今後ますます重要性が高まると考えられます。

IT運用・システム監視

AIエージェントは、IT運用・システム監視の分野でも活用が進んでおり、AIOpsを補完するかたちで、問題発生時の分析や対応判断を自律的に支援する存在として注目を集めています。

例えば、顧客体験やアプリケーション、クラウド環境などから得られる監視データをもとに、トレースやメトリクス、ログなどを自動的に組み合わせて分析し、原因の特定や対応判断を支援します。

将来的には、AIエージェントが根本原因を特定し、対応内容を自動で選択・実行し、その結果をチャットツールなどでエンジニアに報告する、といった運用スタイルが一般化する可能性もあるでしょう。

さらには、障害の自動復旧までを担うようになる日も、そう遠くないかもしれません。

こうした仕組みは、対応スピードの向上だけでなく、SREや運用チームの負荷軽減にも大きく貢献します。

AIOpsについては、下記の記事をご覧ください。

AIOpsとは?機能や用途、メリットを解説

https://newrelic.com/jp/blog/best-practices/what-is-aiops-and-newrelic-ai

コールセンター業務の高度な自動化

コールセンターは人手不足や問い合わせの複雑化といった課題を抱えており、AIエージェントによる高度な自動化が進んでいます。

FAQ検索や過去履歴の参照、応答候補の提示に加え、顧客との対話履歴から最適な対応フローをみずから構築・実行することも可能です。

特に電話応対のように定型化が難しいシーンでは、AIが前処理や分類を担い、オペレーターは高度な判断や感情的な対応に集中する、といった分担が実現できます。

これにより、応答時間の短縮、対応品質の均一化、顧客満足度の向上を同時に実現できる体制を構築できます。

調査、ドキュメント作成

AIエージェントは、情報収集からドキュメント作成までを一貫して担うことができます。

一般的な生成AIでも要約や出力は可能ですが、AIエージェントは「どのような情報を、どこから、どう集めるか」をみずから判断してタスク化・実行できる点が大きな違いです。さらに、実行結果を評価・学習することで、レポートの精度や内容を継続的に改善していけます。

システムログや運用データの調査、定期レポートや比較分析資料の作成、コンプライアンスや監査向けの定期報告など、手作業で時間がかかっていた業務もAIエージェントに任せることで、負荷の軽減が可能です。

AIエージェント導入で直面する課題とオブザーバビリティの重要性

AIエージェントはソフトウェアの開発・運用の高度化に貢献しますが、適切な設計や管理を怠ると、リスクやコストの増大につながる可能性があります。

自律的に判断・実行を繰り返すAIエージェントを正しく機能させるには、「意思決定プロセス」や「実行内容」だけでなく、アプリケーションやインフラ、ネットワークにわたるフルスタックでのデータ収集・設計が重要です。

AIを用いた開発や運用では、人間が把握しきれないブラックボックスが生じやすく、情報が欠落していると問題の分析や原因特定が困難になります。

AIを組み込んだアプリケーションは確率的に動作するため、その挙動を正しく追跡するには、AIの推論過程や実行結果も含めて、システム全体でデータを一元的に収集・観測できる仕組みが欠かせません。

特に運用・監視の領域では、インフラ情報や一部のログだけでは、AIが全体像を把握しづらく、適切な判断を下すことが困難になります。

そこで重要になるのが、オブザーバビリティ(Observability)を前提とした設計です。

オブザーバビリティとは、システムに異常が発生した際に、「どこで」「なぜ」問題が起こったのかを把握する能力を指します。単なる通知にとどまらず、原因の特定と復旧を支える仕組みであり、異常の兆候を早期に察知して影響範囲を迅速に把握できます。

さらに、可視化されたデータをもとに復旧プロセスを改善することで、過去の傾向やボトルネックの分析が可能です。

その結果、継続的な運用フローの見直しにつながり、システム全体の信頼性を高めることが可能になります。

オブザーバビリティについては、下記の記事をご覧ください。

オブザーバビリティとは?監視との違い、必要性について解説

https://newrelic.com/jp/blog/best-practices/what-is-observability-difference-from-monitoring

AIエージェント・LLMアプリを支えるNew Relicの強み

LLMの進化やMCPの登場により、AIエージェントの開発は加速し、実現できる幅が広がっています。

特に、ソースコードの生成や修正、テストなどを自動で行うAIコーディングエージェントの登場により、開発スピードは飛躍的に向上しました。

一方で、開発過程がブラックボックス化し、リリース後の品質やセキュリティにリスクが生じるケースも少なくありません。

こうした新たな構成要素が増えることでアプリケーション全体の複雑性が高まり、パフォーマンスや品質、セキュリティをどのように担保するかが課題となります。

New Relicは、従来アプリケーションのパフォーマンスやエラー情報を収集し、問題特定と解決を支援してきました。

さらにNew Relic AI Monitoring(AIM)により、AIエージェントやLLMアプリケーションを構成する要素も監視でき、パフォーマンスのボトルネックやエラーの分析が可能です。

加えて、LLMとの対話ログや入出力の状況、利用コストまで可視化できるため、セキュリティやコストに関する課題にも対応できます。

AIの活用でさらに複雑化するシステムにおいても、品質向上とトラブルシュートの効率化、そして運用全体の信頼性強化を実現できます。

New Relic AI Monitoring(AIM)については、下記のページをご覧ください。

AIモニタリング入門

https://docs.newrelic.com/jp/docs/ai-monitoring/intro-to-ai-monitoring/

AIエージェントを組み込んだNew Relicができること

New Relicは、AI技術を自社プロダクトにも組み込み、ユーザー体験や運用効率を強化しています。

自然言語UIであるNew Relic AIによる直感的な操作や、AIを活用した異常検知、インシデント管理の高度化はその代表例です。

さらに、外部のAIエージェントとも連携することで、開発から運用まで幅広い領域で価値を提供します。

具体的に見ていきましょう。

New Relic AIについては、下記のページをご覧ください。

可観測性アシスタント、New Relic AI をご紹介します。

https://docs.newrelic.com/jp/docs/agentic-ai/new-relic-ai/

インシデント対応の迅速化

インシデント発生時には、単に原因を特定するだけでなく、影響範囲の把握や対応策の選定まで総合的な判断が求められます。New RelicのAIエージェントは、複数のツールやAIを連携し、オーケストレーションすることで、情報収集から分析、対応策の提示までを支援し、属人性を低減しながら迅速な対応を可能にします。

例えば、New RelicエージェントはServiceNowのAIエージェントNow Assistと連携し、インシデント対応の高速化が可能です。

Now AssistがNew Relicのパフォーマンスやエラー情報を取得・分析し、原因や影響範囲を自動で提示するため、従来のように複数の画面やデータソースを行き来する必要がなくなり、より迅速かつ一貫性のある問題解決を実現します。

自律的なAI連携を実現するNew Relicの仕組みについては、下記のページをご覧ください。

Agentic Integrations

https://newrelic.com/jp/platform/agentic-integrations

不具合調査や修正、リリースの高速化

開発現場では、コードの修正やリリースサイクルをいかに早く回せるかが重要です。New Relicのテレメトリーデータを活用することで、不具合の箇所やパフォーマンスボトルネックを効率的に特定し、調査・修正・リリースの一連のサイクルを大幅に短縮できます。

さらに、GitHubが提供するAIコーディングエージェントGitHub Copilotと連携し、CopilotからNew Relicエージェントを呼び出すことで、エンジニアはIDE上から直接パフォーマンスデータを参照可能です。

これにより、修正を進めながら正確性とコード品質も同時に向上させることができます。

New Relicエージェント統合については、下記のページをご覧ください。

New Relicエージェント統合の開始

https://docs.newrelic.com/jp/docs/agentic-ai/agentic-integration/introduction-agentic-ai/

New Relicのデータを活用した開発・運用の効率化

New RelicはMCPサーバーを公開しており、独自のAIエージェントから利用可能です。

これにより、アプリケーションのパフォーマンスや品質データを取り込み、状況に応じたアクションを自律的に実行できるAIエージェントを開発できます。

さらに、Microsoftが開発したコードエディターVS Codeなどから直接New Relicのデータにアクセスでき、自然言語での質問をNRQLに変換して結果を返すことも可能です。

複雑な統合を個別に構築する必要がなくなるため、開発・運用の効率化を推進する強力な基盤となり、信頼性やセキュリティの向上にも寄与します。

New Relicが提供するMCPについては、下記のページをご覧ください。

New Relic AI モデルコンテキストプロトコル (MCP)

https://docs.newrelic.com/docs/agentic-ai/mcp/overview/

AIエージェント活用を成功に導くNew Relic

AIエージェントは近年急速に進化し、さまざまなツールやシステムに組み込まれるようになりました。

現時点では、すべての業務領域で完全自動化が実現しているわけではなく、人との協働や段階的な導入が必要な場面も少なくありません。

しかし将来的には、ソフトウェアの開発から運用までのプロセス全体を継続的に改善していく存在になる可能性があります。

こうしたAIの進化は、エンジニアの作業負荷を大幅に軽減し、リソースの最適配分やリリース期間の短縮といった、ビジネスへの大きなインパクトをもたらすでしょう。

しかし、その能力を安全かつ効果的に引き出すためには、「可視化」と「制御」の仕組みが欠かせません。

New Relicは世界初のAIアプリケーション向けAPMとして、AIの性能・品質・コスト・セキュリティを可視化し、リスクを最小化する包括的なフルスタックオブザーバビリティを提供しています。

AIエージェントの動作や、それがもたらすシステム全体への影響をリアルタイムに把握し、チームの迅速な意思決定と的確な対応を支援します。

AI活用を見据えた次世代の監視体制を目指すなら、New Relicの導入をご検討ください。

次のステップ

- まだNew Relicをお使いではありませんか? New Relicでは、無料でお使いいただける無料サインアップをご用意しています。 無料プランは、毎月100GBの無料データ取込み、1名の無料フルプラットフォームユーザー、および無制限の無料ベーシックユーザーが含まれています。

無料サインアップはこちらから

本ブログに掲載されている見解は著者に所属するものであり、必ずしも New Relic 株式会社の公式見解であるわけではありません。また、本ブログには、外部サイトにアクセスするリンクが含まれる場合があります。それらリンク先の内容について、New Relic がいかなる保証も提供することはありません。