サーバーレスとは?メリット・デメリットや運用の注意点を解説

「サーバーの運用管理に追われて、本来の開発に集中できない」「サービスを絶対に止めたくないのに、障害対応や計画メンテナンスに頭を悩ませている」――こうした課題を抱える現場は少なくありません。

その解決策のひとつとして、多くの現場で採用されているのが「サーバーレス」です。

サーバーの運用の負担がなくなり、開発に専念できるという大きなメリットがある一方で、「技術的な制約が心配」「システムの動作が見えにくくなりそう」といった不安から、導入に踏み切れない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、サーバーレスの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、運用時の注意点までをわかりやすく解説します。

サーバーレスとは、サーバー管理が不要なクラウド実行環境

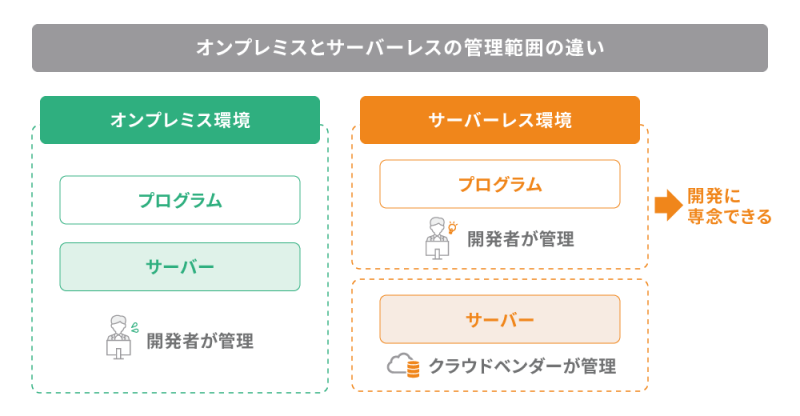

サーバーレス(serverless)とは、アプリケーション開発において、サーバーの構築や運用管理を開発者が担う必要のないクラウド実行環境を指します。

サーバーレスという名称からサーバーが存在しないと誤解されがちですが、実際にはクラウド上でサーバーが適切に管理されており、開発者はその存在を意識せずに開発に集中できる点が最大の特長です。

従来のインフラでは、自社でサーバーを所有・構築・保守する必要がありましたが、サーバーレスでは必要なときだけクラウドベンダー側でサーバーが自動的に用意され、処理が完了すると解放されます。

これにより、サーバーの所有・構築・保守といった運用負荷がなくなり、開発者はコード作成やサービス開発に集中できます。

中でも、代表的なサーバーレスの形態が「FaaS(Function as a Service)」です。FaaSは、関数(Function)単位でコードを登録し、必要なときに自動的に実行されるモデルで、代表的なサービスとしては「AWS Lambda」や「Cloud Run functions」、「Azure Functions」などがあります。

ここでは、FaaSを中心にサーバーレスの基本や活用のポイントを解説していきます。

サーバーレスの仕組み・動作ステップ

サーバーレスは、従来のような常時稼働型のサーバーとは異なり、イベント駆動型で必要なときだけ実行環境を立ち上げ、処理が完了すると自動的に環境が解放される仕組みを採用しています。

この動作は、下記の4つのステップで構成されています。

<サーバーレスの動作ステップ>

1. イベント発生

HTTPリクエスト、ファイルアップロード、データの変更、スケジュール実行などがトリガーとなって処理が開始されます。この段階ではまだ実行環境は立ち上がっていません。

2. 実行環境の起動

トリガーを受けて、クラウド上で実行に必要な環境が自動的に構築されます。

コンテナやマイクロVMなど、プラットフォームに応じた実行環境が起動され、関数を実行する準備が整います。

3. 関数の実行

実行環境が整うと、事前に登録された関数が呼び出され、所定の処理を実行します。

4. 処理終了後に環境を解放

処理が完了すると、実行環境は一定時間保持されたのち、自動的に解放されます。

この保持時間中に新たなリクエストがあれば、既存の実行環境が再利用されますが、保持時間が経過すると使用していたリソースごと完全に解放されます。

サーバーレス(FaaS)とPaaS、IaaSとの違い

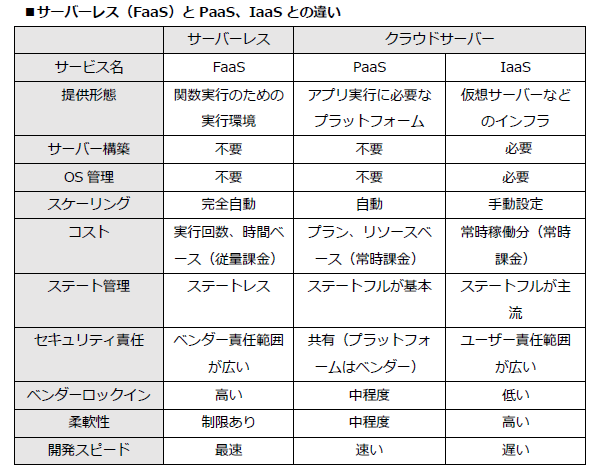

サーバーレス(FaaS)を理解する上で欠かせないのが、ほかのクラウドサービスであるPaaS(Platform as a Service)やIaaS(Infrastructure as a Service)との違いです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

サーバーレス(FaaS)は、PaaSやIaaSと比べて構築・運用負荷が格段に小さく、開発に集中しやすい環境であることがわかります。

PaaSはアプリケーション開発に特化した環境を提供し、FaaSほどではないものの運用負荷を軽減できます。一方、IaaSは構築できる環境の自由度と柔軟性が最も高く、細かなカスタマイズが可能です。

運用コストは、FaaS、PaaS、IaaSの順に高くなる傾向があります。

一方、習得難易度で見ると、IaaSは従来のオンプレミスの知識を活かせるため比較的取り組みやすいのに対し、FaaSは新しい仕組みに対応する必要があり、難しいと感じるエンジニアも少なくありません。

導入にあたっては、これらの特性を十分に理解し、自社にはどの方法が適しているのかを見極めることが大切です。

サーバーレスのメリット

サーバーレスには特徴的なメリットがいくつもあります。詳しく見ていきましょう。

<サーバーレスのメリット>

サーバー運用が不要

サーバーレスの大きなメリットのひとつは、ビジネスの競争力に直結しない定常的なインフラ業務の負担をなくせることです。

従来は、サービスを立ち上げるだけでも、サーバー構築やOSのパッチ適用、セキュリティアップデート、ミドルウェアの設定など、インフラに関する多くの作業が必要でした。これらは事業成長に直接寄与しない一方で、確実にリソースを消費する業務といえます。

サーバーレスでは、これらの作業がクラウド側で自動的に処理されるため、開発者は本来注力すべきアプリケーション開発やユーザー体験の改善に集中できます。

結果として、開発スピードとチームの生産性が向上し、運用負荷や保守コストの削減にもつながるでしょう。

コスト効率の向上

サーバーレスのメリットとして、コスト効率の向上が挙げられます。

サーバーレスでは、基本的に「従量課金制」が採用されています。関数の実行時間やリクエスト数に応じて課金される仕組みであり、アイドル時間中にはコンピューティングコストが一切発生しません。これにより、未使用時間の無駄なコストを大幅に削減可能です。

さらに、多くのクラウドベンダーが無料枠を提供しており、一定の実行時間やリクエスト数までは無償で利用できます。

開発初期の段階や小規模なサービスでは、非常に低コストでサービスを立ち上げることが可能になるでしょう。

自動スケーリングが可能

自動的に処理能力が拡張される仕組みを備えており、利用がないときはリソースを消費せず、急激なアクセス増にも即座に対応できます。

このようなスケーラビリティにより、事前にサーバー台数やスペックを見積もる「キャパシティプランニング」が不要となり、需要予測の難しいサービスや突発的なトラフィックにも柔軟に対応できる体制を構築できます。

特に、リリース直後の急激なアクセスや、季節・時間帯による利用変動が大きいビジネスにおいて、過剰なインフラ投資を避けながら機会損失も防げる点が大きな強みです。

開発スピードの向上

サーバーレスは、機能単位で独立した関数として開発・デプロイできるため、変更の影響範囲を最小限に抑えつつ、迅速なリリースが可能です。

各関数が疎結合で構成されているため、複数のチームが並行して開発を進めやすく、マイクロサービスアーキテクチャとの親和性が高い点も大きな特徴です。

また、インフラ構築や環境設定が不要なため、開発準備にかかる工数も削減され、短期間でのサービス立ち上げや継続的な改善を支援します。

特に、機能追加や改善のスピードが求められるスタートアップや、アジャイル開発体制を採用する組織にとって、サーバーレスは非常に有効な選択肢といえるでしょう。

サーバーレスのデメリット

多くのメリットを持つサーバーレスですが、いくつかのデメリットもあります。導入を検討する場合は、これらの長所と短所を見極めた上で、自社にとって必要かどうかを判断することが大切です。

<サーバーレスのデメリット>

実行時間に制限がある

サーバーレスの実行環境には、関数ごとに実行時間やリソース使用量の上限が設けられています。

例えば、AWS Lambdaの場合、1回の実行につき最大15分という制限があり、それを超えるような長時間のバッチ処理や大量データの集計作業には不向きです。

また、並列処理数やメモリの上限もサービスごとに設定されており、高負荷な計算処理やデータ転送が頻繁に発生するシステムでは、性能不足を感じるケースもあります。

このような制限は、アーキテクチャ設計時に考慮する必要があり、サーバーレスを使う場面と使わない場面を見極めることが求められます。

ベンダーロックインのリスクがある

サーバーレスは、ベンダーごとに関数の記述方法やトリガー、監視方法などに違いがあり、導入後は特定のクラウドサービスに依存しやすくなります。

このため、ほかのクラウドへ移行しようとした際には、アーキテクチャ全体の再設計が必要になるケースもあるなど、ベンダーロックインのリスクは無視できません。

導入時には、中長期的な事業戦略や他システムとの連携も踏まえ、標準化やマルチクラウド対応の可否を慎重に見極めることが重要です。

起動遅延の可能性がある

サーバーレスでは、関数の実行に先立ちクラウド側で実行環境が用意されます。

そのため、初回実行時や一定時間使用されていなかった関数の呼び出し時に、「コールドスタート」と呼ばれる起動遅延が発生することもあります。

この遅延は数百ミリ秒から数秒に及ぶこともあり、特にリアルタイム性が求められるWebアプリケーションや金融系システムでは、パフォーマンス低下の要因となりかねません。

また、処理ごとに異なるタイミングで起動されるため、レスポンスの一貫性を保つのが難しいという課題もあります。

これらの問題を軽減するには、頻繁に実行される関数の設計や、待機状態を維持する工夫が必要です。性能要件が厳しい場合は、ほかのアーキテクチャとの併用も検討が必要です。

モニタリングや障害対応が難しい

サーバーレスでは、アプリケーションの処理が複数の関数やサービスに分散され、かつそれぞれが短時間で起動・終了するため、システム全体の挙動を把握するのが難しくなります。

従来のサーバー環境では、ログファイルや監視ツールを通じてリクエストの流れや異常箇所を比較的容易に追えましたが、サーバーレスでは関数ごとの実行が瞬間的かつ独立しているため、ログの収集や関連付けに手間がかかります。

さらに、内部処理がブラックボックス化しやすく、「トラブル時に対応できるのか不安」という心理的な抵抗感が生まれることも少なくありません。

適切なトレーシングやオブザーバビリティツールを導入しない場合、運用負荷や障害対応の難易度が大幅に上がる可能性があります。

サーバーレスが向いているケース・不向きなケース

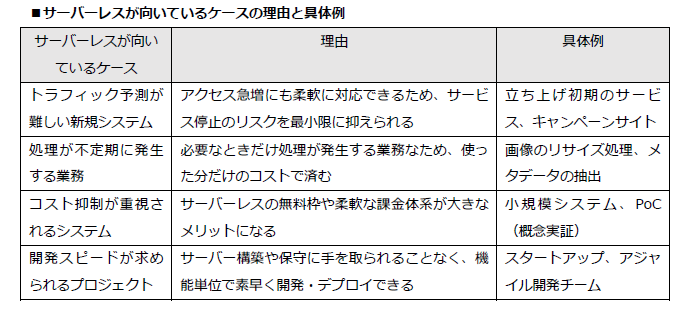

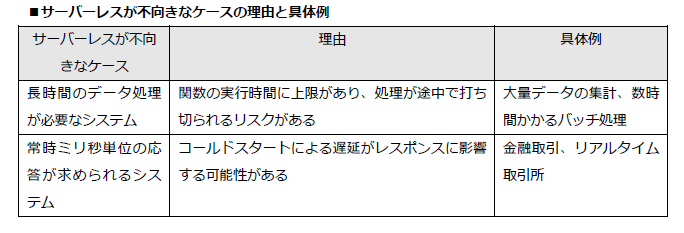

サーバーレスは非常に柔軟かつ効率的なアーキテクチャですが、あらゆるシステムに最適というわけではありません。導入の成否は、ユースケースの特性や要件との相性によって大きく左右されます。

サーバーレスが向いているケースと、不向きなケースについて具体的に見ていきましょう。

システムの特性や求められる要件を見極めた上で、サーバーレスが最適な選択肢かどうかを慎重に判断することが重要です。

サーバーレス運用時に重要なオブザーバビリティ

サーバーレス環境では、従来以上に「オブザーバビリティ(可観測性)」が重要になります。

オブザーバビリティとは、システムの内部状態を外部から観測可能にし、異常の検知・原因の特定・性能の分析を行うための考え方や仕組みを指します。

従来のモニタリングがCPU使用率やメモリといった既知の指標を監視することに主眼を置いていたのに対し、オブザーバビリティは未知の障害や予期せぬ挙動を診断・デバッグするための能力に重きが置かれます。

特にサーバーレス環境では、実行環境が一時的かつ動的に生成・解放されるため、下記の点で可視性が不足しがちです。

<サーバーレスにおいて可視性が不足するケース>

・実行単位(関数)での詳細なトレース

・サービス間連携を含めた全体フローの把握

・トラブル発生時の迅速な異常検知と原因特定

このような可観測性を担保するには、サーバーレスに対応したオブザーバビリティツールの導入が不可欠です。

オブザ―バビリティについては、下記の記事をご覧ください。

オブザーバビリティとは?監視との違い、必要性について解説

https://newrelic.com/jp/blog/best-practices/what-is-observability-difference-from-monitoring

New Relicで実現するサーバーレスのオブザーバビリティ

サーバーレス環境における可観測性の課題を解決する手段として、有効なのがNew Relicの活用です。New Relicは、AWS Lambdaなどのサーバーレスに対応した可視化・分析機能を提供しており、システム全体の挙動をリアルタイムに把握できます。

主なメリットは下記のとおりです。

<New Relicの主なメリット>

- 関数の実行状況をリアルタイムで可視化できる

- トレースによる因果関係を把握できる

- 分散トレーシングで全体像を一目で把握できる

- Amazon CloudWatchでは見えない中身まで観測できる

- 導入・設定が簡単でサポートも充実している

関数の実行状況をリアルタイムで可視化できる

実行回数、エラー率、実行時間などの主要な指標をダッシュボードで把握でき、関数単位でのパフォーマンス管理が容易になります。

トレースによる因果関係を把握できる

関数内の処理や外部APIの呼び出しも自動的にトレースできるため、エラーや遅延がどこで発生したのかを素早く把握できます。

分散トレーシングで全体像を一目で把握できる

複雑なアーキテクチャにおいても、処理の流れを可視化することで、ボトルネックや障害箇所の特定がスムーズに行えます。

Amazon CloudWatchでは見えない内部まで観測できる

Amazon CloudWatchでは関数の外枠は監視できても、内部ロジックの挙動までは把握しづらいという制限がありますが、New RelicのLambdaレイヤーを活用すれば、コードレベルの詳細なトレースが可能になります。

導入・設定が簡単でサポートも充実している

New Relic は、Lambdaレイヤーとして設定するだけで可視化が始まり、複雑な設定やコード修正は不要です。初期導入が容易で、運用後のサポート体制も充実しているため、監視のノウハウがないチームでも安心して利用できます。

New Relicの導入によって、サーバーレス特有のブラックボックス化を解消し、障害対応力と開発スピードの両立を実現できます。

サーバーレスこそNew Relicで安定運用を目指そう

サーバーレスは、インフラ管理の負担を軽減し、開発効率とコスト最適化を実現できる先進的なアーキテクチャです。しかしその一方で、見えない運用のリスクや、障害発生時の原因特定の難しさといった課題も伴います。

そうしたサーバーレスの運用課題に対応する上で、New Relicは極めて有効な選択肢です。関数単位のパフォーマンスから、外部連携、分散トレーシングまで、システム全体を可視化し、問題の兆候をいち早く捉えることができます。

また、導入・設定の簡単さ、導入後の手厚いサポート体制も大きなメリットです。初めてサーバーレスを本番運用する企業でも安心して取り組むことができるでしょう。

次のステップ

- まだNew Relicをお使いではありませんか? New Relicでは、無料でお使いいただける無料サインアップをご用意しています。 無料プランは、毎月100GBの無料データ取込み、1名の無料フルプラットフォームユーザー、および無制限の無料ベーシックユーザーが含まれています。

無料サインアップはこちらから

本ブログに掲載されている見解は著者に所属するものであり、必ずしも New Relic 株式会社の公式見解であるわけではありません。また、本ブログには、外部サイトにアクセスするリンクが含まれる場合があります。それらリンク先の内容について、New Relic がいかなる保証も提供することはありません。