ソフトウェア開発におけるアウトプットとアウトカムの違いとは?

ソフトウェア開発の現場では、タスクの完了や新機能のリリースといった目に見える成果物(アウトプット)が評価の中心になりがちです。

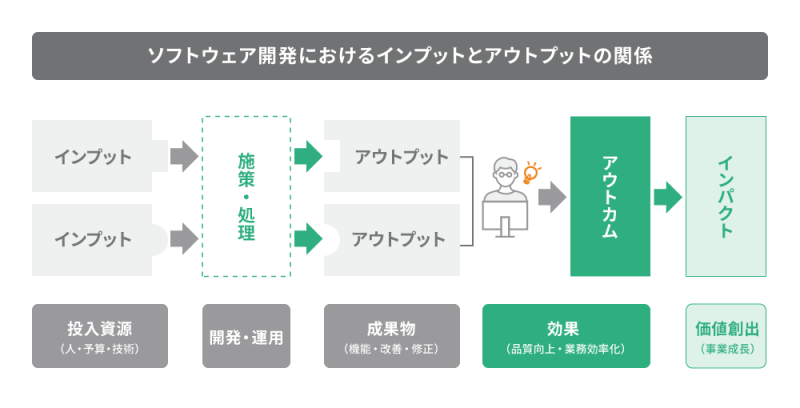

しかし、本来重視すべきなのは、アウトプットそのものではなく、「成果物によってどのような効果が生まれ、価値が生まれたか」というアウトカムです。

この記事では、アウトプットとアウトカムの違いを明確にし、ソフトウェア開発において、成果を価値につなげるためのアウトカム思考の重要性を解説します。

アウトプットとアウトカムの違いとは?

アウトプットとアウトカムは、いずれもビジネスやプロジェクトの成果を評価する上で欠かせない概念です。しかし、それぞれが示す意味や役割には大きな違いがあります。

ここでは、アウトプットの特徴と、アウトカムとの違いについて解説します。

アウトプットの特徴

アウトプットとは「出力」や「成果物」を意味し、プロジェクトや業務のプロセスから直接得られる成果を指します。

数値化しやすく、評価や進捗管理の指標として活用されることが多くあります。

ただし、アウトプットの量が多いからといって、必ずしもビジネスの成功や顧客満足につながるとは限りません。

ソフトウェア開発におけるアウトプットの例としては、新機能の実装、バグ修正、検索機能の追加などが挙げられます。

これらは、「つくれるもの」や「つくりたいもの」に意識が偏りやすく、「つくること」自体が目的化しやすい点に注意が必要です。

アウトカムの特徴

アウトカムとは「成果」や「効果」を意味し、アウトプットによってもたらされる中長期的な影響を指します。

最終的にビジネス全体に大きな価値(インパクト)を与える重要な要素でありながら、数値化しづらい点が特徴です。

ソフトウェア開発の領域では、ユーザー体験や満足度の向上といった品質改善や業務効率化などがアウトカムにあたります。

開発者がアウトカムを意識することで、開発を「成果の創出」へと進化させる第一歩となるでしょう。

アウトプットだけではビジネスの成功に結びつかないのはなぜ?

アウトプットの量やスピードだけを追っても、必ずしもビジネスの成功にはつながりません。

重要なのは、「成果物(アウトプット)」そのものではなく、ユーザーや事業にどのような「効果(アウトカム)」をもたらしたか、という視点です。

アウトプットは短期的な成果を示す指標として活用できますが、それ自体は手段であり、目的ではありません。アウトプットを重視しすぎると、ユーザー視点を失い、本質的な価値を見落とすリスクがあります。

例えば、ECサイトで、開発者がつくりたい機能をいくら実装しても、使いにくければ満足度や売上の向上は見込めません。むしろ、機能過多が操作を複雑にし、ユーザー離れを招くリスクがあります。

一方で、機能追加やUI改善などを通して、ユーザーが「欲しい商品を早く見つけられた」「次回もまた使おう」と実感することこそが、効果(アウトカム)です。

こうしたユーザー起点の効果を意識してアウトプットを生み出すことが、価値創出につながります。

そのためには、開発側がユーザーの課題や本質的なニーズを読み取り、それを価値へと変換する視点が欠かせません。

開発した機能が想定どおりの効果を生んでいるかを継続的に観測・検証し、改善を重ねることで、開発は「つくること」から「価値を生み出すこと」へと進化します。

ひいてはそれが、事業成長の原動力となるでしょう。

アウトプットを成果につなげる価値創出のプロセス

ソフトウェア開発では、成果物(アウトプット)を生み出すだけでなく、それがどのような効果(アウトカム)につながるかを意識することが重要です。

ここでは、アウトプットを成果につなげる価値創出のプロセスをご紹介します。

<アウトプットを成果につなげる価値創出のプロセス>

アウトカムを明確に定義する

まず、アウトプットとアウトカムを混同しないように、「何がアウトカムなのか」を明確に定義することが重要です。

アウトカムは「機能」や「作業内容」ではなく、ユーザー体験やビジネス成果の変化を示す指標です。曖昧に感じることもありますが、チームで言語化することで意思決定に一貫性が生まれます。

例えば「検索機能を実装する」「フィルター機能を追加する」といったアウトプット思考の目標では、チームの意識が「タスクの完遂」に偏りやすく、結果として、顧客体験の変化が置き去りになりかねません。

一方で、「ユーザーが目的の商品を見つけるまでの時間を30%短縮する」といったアウトカム思考の目標を設定すれば、チーム全体がユーザー視点を基準に行動できます。

データを収集・可視化する

開発や運用に関わるメンバーがアウトカムを意識し続けるには、「自分たちのつくったものがどのような結果を生んでいるのか」をリアルタイムで観測できる仕組みが不可欠です。

そのために欠かせないのが、データの収集と可視化です。

ユーザーの行動ログやアプリケーションの利用状況、エラーレート、レスポンスタイム、コンバージョン率などを収集・可視化することで、アウトプットとアウトカムの関係を定量的に把握できます。

成果を「なんとなく感じる」ではなく「数値で確かめる」ことが、出発点です。

アウトカムを可視化できれば、強化すべき課題が明確になります。

評価と改善のサイクルを回す

アウトプットとアウトカムをつなげて価値を生み出すには、成果を定期的に評価し、改善につなげるサイクルを回すことが必要です。

アウトカムの定義は一度決めたら終わりではありません。開発の進行やユーザー行動の変化に応じて、仮説として検証・更新していく必要があります。

成果や課題をチーム全体で共有し、アウトカムを共通言語として認識をそろえることで、組織全体の方向性を統一できます。

一連のアクションを可視化する、オブザーバビリティ

アウトプットとアウトカムを結びつけ、継続的に価値を生み出すためには、開発から運用までの一連のアクションを可視化する「オブザーバビリティ(可観測性)」が欠かせません。

オブザーバビリティは、システムの状態をログ・メトリクス・トレースなどのデータから多面的に把握し、「何が起きたのか」だけでなく「なぜ発生したのか」「どこに影響しているのか」までを素早く特定できます。

ユーザー体験や事業成果に直結するインサイトを迅速に得られるため、仮説検証と改善のサイクルを高速に回すことが可能になります。

オブザーバビリティについては、下記の記事をご覧ください。

オブザーバビリティとは?監視との違い、必要性について解説

https://newrelic.com/jp/blog/best-practices/what-is-observability-difference-from-monitoring

New Relicで実現する、アウトカム改善のサイクル

New Relicは、アプリケーション、インフラ、フロントエンドまでを統合的に監視し、ユーザー体験やビジネス成果(アウトカム)の可視化と改善を支援するオブザーバビリティ・プラットフォームです。

ここでは、New Relicを活用してアウトカムを検証・改善するステップをご紹介します。

<New Relicによるアウトカムを検証・改善するステップ>

ユーザー体験を表す情報を収集

New Relicは、アプリケーションやWebサイト上でのユーザー行動をリアルタイムに観測可能です。

ページ表示速度や応答時間、クリック率、フォーム離脱率、セッション継続時間、地域・デバイス別のパフォーマンスなどを継続的に収集・可視化することで、設計時の想定と実際のユーザー体験とのギャップを把握できます。

例えば、RUM(Real User Monitoring)を利用すれば、実際のユーザーがアクセスした瞬間の体験をリアルタイムで計測可能です。商品ページでの滞在時間や、購入までの遷移回数を可視化することで、UX上の課題を特定し、改善の優先順位を明確にできます。

このようなデータを継続的に蓄積・分析することで、改善施策の効果を定量的に検証できます。

ユーザーの実体験を数値で確認できる環境を整えることが、アウトカムを継続的に高める第一歩といえるでしょう。

アウトカムを一元管理・可視化

New Relicでは、ダッシュボードやPathpointを活用して、ユーザー体験とビジネス成果を一元的に可視化できます。

チームやツールごとにデータが分断されていると、個別指標は追えても「全体で何が起きているのか」までは見えません。一元的に可視化することで、エンジニアから経営層までが共通の指標をもとに議論でき、意思決定のスピードと精度を高められます。

例えばECサイトでは、Pathpointで「商品検索→閲覧→購入→配送完了」までのシナリオをモニタリングすることで、離脱や遅延が発生している箇所を把握可能です。 さらに、ページ表示速度と離脱率、SLOと顧客満足度の相関をダッシュボードで可視化すれば、個別機能ではなくビジネスプロセス全体の改善に焦点を当てることができます。

New Relicは、アプリケーション内部の挙動からユーザー行動、売上やコンバージョンまでを一連の流れとして関連付けて可視化できるため、技術的な改善と事業的価値の両面から意思決定を支援します。

ユーザー体験をベースに深掘り分析

アウトカムを可視化した結果、期待した成果が得られない場合は、その原因を体験面と技術面の両方から掘り下げて把握する必要があります。

New Relicでは、RUMとAPM(Application Performance Monitoring)などの機能を組み合わせて、ボトルネックの所在と要因を特定し、改善仮説を立てられます。

例えば、ECサイトで「検索結果から購入に至らない」といった課題がある場合、RUMを使えば、ユーザーがどの画面で離脱しているかなど、操作上の問題を特定可能です。

さらにAPMを活用すれば、レスポンスの遅延や外部APIの不安定さなど、技術的な兆候を捉えられます。

こうした分析結果をチームで共有することで、次の改善アクションにつながる具体的な知見が得られます。

改善ポイントを特定し、迅速に対応

課題を把握しても、迅速に対応できなければ、アウトカムにはつながりません。

New Relicでは、Errors InboxやLogsなどの機能を活用して、エラーや障害の根本原因を迅速に特定し、対応までの時間を短縮可能です。

例えば、ECサイトの決済ページで離脱率が高い場合、Errors InboxでJavaScriptエラーやAPI呼び出しの失敗が多発している箇所を確認できます。さらに、Logsを用いれば、特定のユーザー環境やリクエスト条件を深掘りし、再現性の高い改善につなげられます。

修正後はダッシュボードで関連指標を比較・検証し、施策の効果を定量的に評価することが可能です。

New Relicを活用すれば、問題の検知から原因分析、修正、効果検証までを一気通貫で実行でき、アウトカムを中心とした継続的な改善サイクルを確立できます。

アウトカムを起点にした開発文化へ

アウトプットとアウトカムは、いずれもプロジェクトや事業の成功に欠かせない要素です。

アウトプットは短期的な進捗や生産性を測る上で有用ですが、重要なのは、それがどのような効果(アウトカム)を生み出すかです。

ソフトウェア開発の現場では、「多くの機能を開発した」「バグを修正した」といった成果だけでなく、「ユーザーが望む行動をスムーズに実現できた」「顧客満足度が高まった」といった変化に注目することが、競争力を左右します。

こうしたアウトカムを継続的に生み出すには、観測・分析・改善のサイクルを仕組みとして回すことが不可欠です。

New Relicは、そのサイクルを支えるオブザーバビリティ・プラットフォームとして、ユーザー体験と事業成果を一体で把握・改善できます。

アウトプットを価値ある成果へと変える基盤として、New Relicの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

次のステップ

- まだNew Relicをお使いではありませんか? New Relicでは、無料でお使いいただける無料サインアップをご用意しています。 無料プランは、毎月100GBの無料データ取込み、1名の無料フルプラットフォームユーザー、および無制限の無料ベーシックユーザーが含まれています。

無料サインアップはこちらから

本ブログに掲載されている見解は著者に所属するものであり、必ずしも New Relic 株式会社の公式見解であるわけではありません。また、本ブログには、外部サイトにアクセスするリンクが含まれる場合があります。それらリンク先の内容について、New Relic がいかなる保証も提供することはありません。