AWS IoTとは?機能やメリット、活用例を解説

IoTは、製造業や物流、小売業をはじめとした幅広い分野で活用が広がっています。IoTシステムの構築・運用を効率化するためのサービスとして注目を集めているのが、AWS IoTです。

ここでは、AWS IoTの主なサービス、活用するメリット、活用例のほか、IoTサービスに欠かせないオブザーバビリティについてわかりやすく解説します。

AWS IoTとは、AWSが提供するIoT関連のクラウドサービス群

AWS IoTは特定のソフトウェアではなく、AWSが提供するIoT関連のクラウドサービス群のことです。インターネットに接続されたデバイスとAWS間で安全な双方向通信を提供するサービスで、デバイスからのデータの収集・保存・分析、デバイスの制御が可能になります。

主な目的は、産業用や個人用デバイスが生成する巨大なデータセットを効率的に管理し、分析し、アクションにつなげることです。

■AWS IoT

IoTのシステム構築を自社で行う場合、制御の仕組みや通信仕様の設計実装、セキュリティの確保のほか、サーバー側のスケーラビリティ確保にいたるまで、考慮する点が多く、工数がかかります。加えて、全体の仕組みが複雑になるため、セキュリティにも万全を期さねばなりません。さらに、デバイスから得られるデータは膨大なため、その処理のためにレスポンスが落ちたり、リアルタイム性が悪くなったりするリスクがあり、注意が必要です。

AWS IoTの多様なサービスを活用すれば、これらのシステム構築の工数やリスク対応の手間を大きく圧縮できます。なお、IoTサービスの信頼性を高めるためには、AWS IoTを含めたシステム全体の観測が必要であることを覚えておきましょう。

AWS IoTの主なサービスとその機能

AWS IoTには、多くのサービスが用意されています。その中から主なサービスをご紹介します。

AWS IoT Core

AWS IoT Coreは、デバイスを安全にクラウドに接続するためのサービスで、AWS IoTの中核的な役割を担っています。接続するデバイスの認証情報を管理したり、デバイスがAWS IoT Coreと通信する際のプロトコルを管理したりする機能が用意されています。

AWS IoT Analytics

AWS IoT Analyticsは、IoTデータの分析を簡単に行えるサービスです。複数のデバイスから得られる大量かつ複雑な情報を、収集、処理、保存、分析ができます。AWS IoT Analyticsなら、分析プラットフォームを用意することなく容易に分析することが可能です。

AWS IoT Device Management

AWS IoT Device Managementは、AWS IoT Coreと統合してデバイスを簡単かつ安全に接続し、管理するサービスです。デバイスの登録、編成、モニタリング、およびリモート管理をする際に役立ちます。

AWS IoT Device Defender

AWS IoT Device Defenderは、デバイスフリート全体のセキュリティ体制を監査して、脆弱性などの問題点を特定できるサービスです。またデバイスの認証と証明書の更新を行い、デバイス側のセキュリティリスクを軽減します。動作異常を検出すると、設定したアラートを受信します。

AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrassは、クラウド上のIoT関連の機能をエッジまで拡張するサービスです。デバイス間でローカルにデータを処理・分析でき、クラウドとの通信を最小化して、安定したIoTシステム構築をサポートします。

AWS IoTを活用するメリット

AWS IoTを活用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは下記のとおりです。

ニーズに合ったサービスを構築できる

AWS IoTには、多くのサービスがあり、それぞれ親和性が高いため、必要に応じて組み合わせることで自社のニーズに合ったサービスを構築できます。またAmazon EC2、Amazon RDS、Amazon EMRといったAWSのほかのサービスとの連携も容易です。これらを組み合わせることで、データの処理や管理、分析のほか、管理用インターフェースやWeb・モバイルサービスの提供までをAWS上で完結させることができます。

また、AWS IoTはスケーラブルなインフラを提供しているため、状況に応じて柔軟にリソースを拡張できることもメリットです。

構築の時間と工数を短縮できる

構築の時間と工数を短縮できることも、AWS IoTを活用するメリットのひとつです。IoTシステムを構築する際、デバイスの管理からデータの送受信、クラウド側でのデータ管理や分析など、多くの機能を用意しなくてはなりません。それらすべてを自社でまかなうと、膨大な工数と時間がかかります。一通りの仕組みを作り上げた後も、各機能の整合性やセキュリティチェックのために、十分な検証をしなくてはなりません。

しかし、AWS IoTに用意されているサービスから必要なものを組み合わせて活用することで、こうした手間と時間を大幅に圧縮できます。短期間での開発が実現できれば、競合他社との競争を勝ち抜くための大きな武器になるでしょう。

コスト削減ができる

AWS IoTを活用すれば、少ない工数と短期間でシステム構築できるため、低コストでの構築が可能になります。また、各サービスの更新やアップデートはAWS側で行うので、更新作業やそれに伴うコストも不要です。サーバーやデータベースなどもAWSで構築すれば、開発コストだけでなく、運用時のコストと手間を大きく軽減できるでしょう。

データ分析機能を活用できる

AWS IoTは、タイプの異なる複数のデバイスから得られたデータを標準的な形に変換して、収集・分析が可能です。この機能によってエッジの状況をリアルタイムで分析し、それをもとにバックエンドのアプリケーションを動作させて、ユーザーのニーズに合ったサービスを提供できます。

AWS IoTの活用例

AWS IoTは、産業用からコンシューマー用まで、さまざまな場面で活用できます。ここでは、主な例を挙げておきましょう。

活用例1. 製造業での生産管理

AWS IoTの事例としては、製造業での生産ラインや各種産業機器の要所にセンサーを組み込み、機器の状態をリアルタイムでモニターし、管理するケースが挙げられます。稼働状況に異常があった場合、アラートを発出して担当者に通知することも可能です。

<活用例>

・デバイス:機器に組み込んだセンサーから、温度、振動、電圧などのデータを収集して、AWS IoT Coreに送信

・AWS IoT Analytics:収集されたデータに対して異常検知や予測メンテナンスのための分析を行い、その結果をバックエンドアプリケーションに送信

・バックエンドアプリケーション:特定の機器の状態をクエリし、メンテナンスが必要と判断されたら、エンジニアやメンテナンスチームにアラートを送信

活用例2. 個人向けサービス

AWS IoTは、ユーザーの趣味好みや現在の体調など、個人的な情報を収集・分析して、パーソナライズされたサービスを提供することにも活用されています。

例えば、ウェアラブルデバイスとスマートホームデバイスを連携させ、ユーザーの好みに合わせて照明を自動調整したり、体温や心拍などからエアコンの温度を調整したりといったサービスが挙げられます。また、フィットネスアプリを使えば、ユーザーの体の状態に合わせたトレーニングメニューを提案することも可能です。

<活用例>

・デバイス:ウェアラブルデバイスやスマートホームデバイスが、ユーザーの活動データ、好み、位置情報などを収集し、AWS IoT Coreに送信

・バックエンドアプリケーション:ユーザープロファイルを動的に更新し、パーソナライズされたコンテンツ、オファー、サービスを提供

AWS IoTを活用する際の注意点

AWS IoTはIoTシステムを構築する上で非常に有用なツールですが、注意点もあります。AWS IoTを活用する際の注意点は以下のとおりです。

開発・運用には知識と技術が必要

AWS IoTでの開発・運用では、クラウドコンピューティングのほか、データ分析やデバイス、アプリケーションの設定管理などの知識と技術が求められます。開発の前段階で、AWS IoT活用の目的を明らかにし、必要な仕組みや機能、知識、技術を明確にすることが大切です。

特に、セキュリティに関しては、十分な注意が必要です。例えば、デバイス側に不用意に多くの権限を与えてしまうと、そこが弱点となり、デバイスやアプリケーションから悪意のある侵入を許してしまうおそれがあります。そのため、セキュリティ機能を正しく設定することが重要です。

AWS IoTだけでは万全の監視体制を確立できない

AWS IoTはスケーラブルなサービスですが、利用量に応じた従量課金制であるため、必要以上にコストが増大しないように、リソース使用状況を定期的にモニタリングすることが重要です。また、AWS IoTだけではなく、システム全体にわたる万全の監視体制が不可欠であることも忘れてはいけません。

そもそも、AWS IoTだけでサービスの構築はできません。用途に応じたバックエンドアプリケーションを用意し、AWS IoTと接続することで、さまざまなIoTサービスが誕生します。

サービス全体を安定的かつ安全に運用するためには、エッジデバイスからバックエンドアプリケーションまでの、広範で詳細な監視体制が不可欠です。

顧客体験が把握できない

AWS IoTは、IoTシステムの基盤となる仕組みを作る上で重要な役割をもちますが、実際にユーザーが快適に使えているのかどうかといった顧客体験までは把握できません。

IoT端末は、主にアプリやWebインターフェースを通して利用されます。例えば、ユーザーが「読み込み速度が遅い」「期待したコンテンツが表示されない」といった不具合を感じていた場合、端末の問題なのか、アプリやWebインターフェースの問題なのか、AWS IoTだけでは判断できません。

ユーザー離脱を避け、顧客体験を向上させるためには、IoTサービスにかかわるすべての状況を的確に把握し、対応できる体制が求められます。

IoTサービスには、オブザーバビリティが重要

AWS IoTだけではなく、IoTサービス全体の観測をするには、「オブザーバビリティ」が必要です。

オブザーバビリティ(Observability)とは、Observe(観測する)と、Ability(能力)を組み合わせた複合語で、日本語では「可観測性」あるいは「観測する能力」などと訳されます。オブザーバビリティは、システム上で何らかの異常が起こった際に、それを通知するだけでなく、どこで何が起こったのか、なぜ起こったのかを把握する能力を表す指標、仕組みのことです。

オブザーバビリティを実装したツールやプラットフォームは、システムの状況を一元的に把握し、定量的な情報としてリアルタイムに可視化できます。それによって、システムのどこに改善すべきポイントがあるのか、どこにセキュリティ上の脅威があるのかも検知できます。また、問題が起こりそうな箇所を事前に察知でき、予防的な措置を講じることも可能です。

こうしたオブザーバビリティの環境があれば、AWS IoTを含むIoTサービス全体の監視ができ、デジタルエクスペリエンスの改善も図ることができます。

顧客体験については、下記の記事をご覧ください。

「デジタルエクスペリエンス(DX)とは?顧客体験の意義、改善方法を解説」

https://newrelic.com/jp/blog/best-practices/what-is-digital-experience

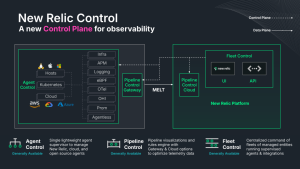

IoTサービスの運用にはNew Relicがおすすめ

信頼性の高いIoTサービスを提供するためには、オブザーバビリティ・プラットフォームであるNew Relicがおすすめです。 New Relicの特徴をご紹介します。

システム全体を常に監視できる

New Relicは、各デバイスのメトリクスを収集することで、システム上の膨大な構成要素を関連づけて、それぞれが適切に稼働しているかを常に監視できます。異常が発生した場合も、その原因がどこにあるのかを即座に特定し、迅速な対応が可能です。

また、AWS IoTの稼働状況やバックエンドアプリケーションのパフォーマンスなどをダッシュボードにまとめておけば、ひとつの画面でシステムを俯瞰できます。フロントエンドからバックエンドまでがどのように稼働しているか、常にトレースでき、必要に応じて通知やアラートを設定しておくことで、異常が発生した時にも迅速な対応が可能です。

高いサービスレベルを維持し、顧客体験の向上を図れる

New Relicを導入することで、高いサービスレベルを維持できるため、顧客体験の向上が期待できます。New Relicは、データの通信速度や入力に対するレスポンスタイムなど、顧客体験に直結する領域をユーザー視点で把握することが可能です。そのため、リアルタイムに顧客体験を把握・改善し、ビジネスの価値を高めることができます。

また、New RelicのMobileを使えば、AndroidとiOS、それぞれのモバイルアプリの動きをユーザー視点からチェックすることも可能です。フロントエンドからバックエンドまで、すべての範囲を観測し続けることができるため、改善すべきポイントを素早く特定でき、結果、顧客体験の満足度を高められるのです。

IoTサービスには、障害の早期発見と解決が重要です。そのためには、システム全体を観測し、エラーを瞬時に把握し、対応できるオブザーバビリティは必要不可欠といえます。

New Relicを活用すれば、システムの健全性を維持し、信頼性と効率を向上させるだけでなく、顧客体験の向上にも貢献します。

IoTシステムの構築をお考えの際は、ぜひNew Relicの導入も併せてご検討ください。

次のステップ

- まだNew Relicをお使いではありませんか? New Relicでは、無料でお使いいただける無料サインアップをご用意しています。 無料プランは、毎月100GBの無料データ取込み、1名の無料フルプラットフォームユーザー、および無制限の無料ベーシックユーザーが含まれています。

無料サインアップはこちらから

本ブログに掲載されている見解は著者に所属するものであり、必ずしも New Relic 株式会社の公式見解であるわけではありません。また、本ブログには、外部サイトにアクセスするリンクが含まれる場合があります。それらリンク先の内容について、New Relic がいかなる保証も提供することはありません。